La

transition énergétique

Une

nécessaire mise à jour

Depuis mes articles de 2019

sur ce sujeten évolution rapide, des

nouveautés se font jour au rythme d'une annonce majeure pratiquement chaque semaine.

Ainsi, parmi les événements les plus pertinents de ces dernières années:

-

l'irruption

de la pandémie du COVID dans la problématique d'ensemble et l'écroulement, en

2020, des productions et consommations d'énergie tant au plan national qu'aux

plans européen et mondial

-

le

déclenchement de la guerre en Ukraine et son impact sur l'évolution du mix

énergétique à partir de 2022

-

un retournement assez spectaculaire de

l'Exécutif français sur la place qu'il convient de réserver à

l'électronucléaire dans la réindustrialisassions du pays, confortant en cela

nos premières conclusions sur le sujet

-

l'édition

par l'organisme Réseau de Transport Electrique (RTE)

d'une étude prospective

sur le mix énergétique national à l'horizon 2050, et intégrant en particulier

la décision prise au niveau de l'UE d'arrêter la production de "véhicules

thermiques" dès 2035 – une première

étape vers un monde "tout électrique"?

-

la

présentation de l'hydrogène comme solution magique au problème des énergies

renouvelables, dernier buzz word médiatique dont il convient d'analyser

la pertinence au regard des possibilités intrinsèques de ce vecteur

d'énergie

De plus, et s'agissant précisément

des énergies renouvelables, il convient de faire un nouveau point sur les

mérites relatifs de ces énergies en intégrant la progression constatée des énergies

renouvelables électriques –

et les problèmes de stockage d'énergie posés par ces énergies fatales –

ainsi que les limites quantitatives attendues des énergies renouvelables

thermiques, tout particulièrement de la biomasse.

Et en final, montrer en quoi

la stratégie nationale doit être adaptée pour satisfaire ce qui reste

l'objectif premier de toute transition énergétique: sortir les énergies

fossiles du mix énergétique afin de garantir une moindre évolution du climat

compatible avec la vie sur Terre d'ici la fin du siècle.

1. où le monde

d'après COVID ressemble au "monde d'avant"

La figure 1 illustre le bilan

énergétique de la France

en 2021, année de reprise économique après la pandémie ayant conduit au

confinement de 2020.

Fig.1 Bilan énergétique de la France pour 2021

1ère remarque:

Les quantités d'énergie sont

à présent exprimées en térawatt-heures

(TWh) et non plus en millions de tonnes-équivalent pétrole (MTep). Néanmoins le

lecteur assidu ne sera pas déstabilisé car il a appris

que:

1Mtep = 11,63 TWh

Par la suite on utilisera

indifféremment l'une ou l'autre unité sachant que le TWh sera plus pertinent au

regard de la mesure d'une énergie électrique, le Mtep l'étant davantage au

regard d'énergies stockables (dont les énergies fossiles…)

2ème remarque:

La colonne de gauche détaille

les "énergies primaires" qui sont mobilisées en vue de leur

consommation (détaillée en colonne de droite) c'est-à-dire que, pour

l'essentiel, ces énergies ne sont pas produites sur le sol national.

3ème remarque:

De la nécessité de définir ce

qu'est une énergie primaire, c'est-à-dire une énergie naturellement présente

dans l'atmosphère (énergie éolienne, solaire) à la surface de la terre

(hydraulique, biomasse) ou dans la croute terrestre (énergies fossiles,

uranium). L'énergie électrique n'est donc pas une énergie primaire,

c'est un vecteur d'énergie qu'il faut produire par transformation

d'énergies primaires.

Constats sur

le bilan 2021:

Avec 2856 TWh, et par rapport

au bilan 2019, la France a mobilisé 5%

d'énergies primaires en moins, dont 9% d'énergies fossiles en moins (à 1325

TWh) 5% d'énergie nucléaire en moins (à 1150 TWh) et 10% d'énergies renouvelables

en plus à 380 TWh.

Dans le même temps, elle a

consommé 1778 TWh, sensiblement la même quantité qu'en 2019.

De même la consommation d'énergies fossiles sous forme énergétique

reste à ~ 82 Mtep voisine des 85 Mtep de 2019. L'effort, à fournir,

pour le remplacement de ces énergies fossiles reste donc du même ordre, mais

varie en fonction de l'usage final qui en est fait. Ainsi les transports,

premiers consommateurs d'énergie à 501 TWh,

dépendent des énergies fossiles pour 91% de ce chiffre…

On reviendra sur ces

différences d'usage pour expliciter la stratégie de transition à mettre en

œuvre.

2. le bilan 2021 de

production d'énergies renouvelables

Même si cette production

nette augmente

de 10% par rapport à 2019, les énergies renouvelables continuent de ne

contribuer que pour 12% (~ 345 TWh) des ressources primaires mobilisées avec

une répartition en nature de ces énergies évoluant comme explicité en figure 2.

Fig 2. Répartition des énergies renouvelables dans le

mix primaire

Cette répartition est plus

instructive si l'on agrège ces différentes sources selon 5 grandes classes par

ordre décroissant d'importance:

-

la

biomasse solide: 131 TWh soit 4,5% du mix primaire

-

les

énergies renouvelables électriques: 111 TWh (3,9%)

-

les

pompes à chaleur: 41 TWh (1,4%)

-

biocarburants

& biogaz: 38 TWh (1,3%)

-

autres

(géothermie…): 24 TWh (0,9%)

En d'autres termes, en

séparant les énergies renouvelables "électriques" par nature que sont

l'hydraulique, l'éolien et le solaire photovoltaïque (total: 111TWh), les énergies

renouvelables "thermiques" continuent d'être la première source d'énergies

renouvelables (à 234TWh) soit 8,2% du mix primaire. Et si l'on retranche des énergies

renouvelables électriques la part de l'hydraulique (~ 59 TWh)

la somme de l'éolien et du solaire photovoltaïque reste inférieure à 2% de ce

mix.

Au-delà des limitations

intrinsèques à ces deux sources d'énergie déjà vues en leur temps,

quelles sont les avancées significatives à espérer de ces dernières?

L'énergie éolienne ou la course au gigantisme:

On avait vu que la puissance

unitaire installée des éoliennes était le principal obstacle à la récolte de

masse de l'énergie des vents. La figure 3 montre l'évolution récente ainsi que

celle projetée à l'horizon 2030 de cette puissance. On y voit que, au-delà de

la technologie mature en 2021 (12 MW unitaires pour une hauteur de 220 m), la prochaine

génération d'éolienne pourrait friser la taille de la tour Eiffel…il

n'est pas du tout certain que le déploiement de cette technologie à grande

échelle soit accepté, sur terre, par les populations concernées…

Fig3. Évolution des caractéristiques des éoliennes

Un tout autre déploiement

mérite qu'on s'y attarde: celui de l'off shore pour lequel

l'installation loin des côtes de ces grandes éoliennes pourrait se

révéler d'autant plus intéressante que le facteur de charge,

de l'ordre de 25% pour l'éolien terrestre pourrait monter à 50% dans ce cas.

A cet égard la mise en service fin 2022 de la "ferme éolienne" de St.

Nazaire

est une expérience à suivre tant en termes de productivité que d'acceptabilité

sociale.

L'énergie solaire Photovoltaïque ou la

chasse au foncier:

Les retours d'expérience sur

les installations photovoltaïques réalisées permettent d'établir un ordre de

grandeur pour la valeur moyenne annuelle du facteur de charge de cette

technologie, variant de 10% en Région Nord/Pas-de-Calais à 15% en Région PACA.

Dans ces conditions, et en se rappelant la valeur moyenne annuelle de

l'Irradiation solaire Globale Horizontale en France métropolitaine,

une puissance Photovoltaïque installée de 1 GW occupera une surface moyenne

de l'ordre de 1000 ha,

une fois intégrés les panneaux solaires, les infrastructures de support, de

transformation et de raccordement au

réseau électrique national.

Avec le retour ci-dessous sur

la biomasse, on reviendra sur ce problème d'occupation des sols en France. En

attendant il apparaît raisonnable de cantonner autant que faire se peut

l'installation du photovoltaïque aux sols déjà artificialisés (toitures,

parkings…). En tout état de cause, il faudra rester vigilant sur le

développement de l'agrivoltaïsme

qui, exploitant le faible coût du foncier agricole, pourrait inciter les

agriculteurs à se détourner de leur activité première: la production de

nourriture…

Energie fatale ou pilotable?

Une précision tout d'abord:

Pour un

générateur de puissance installée P, dire que son facteur de charge pendant une durée D est de - par exemple

- 20%, c'est dire que ce générateur a fourni en moyenne 20% de sa

puissance P pendant cette durée de temps. En d'autres termes, c'est comme

si le générateur était à l'arrêt durant 80% du temps, et fonctionnait

à pleine puissance pendant les 20% de temps restant. (Suis je clair?)

Compte tenu de cette précision, dire, par exemple, que le facteur

de charge moyen du solaire en Région PACA est de 15%, c'est comme si les

panneaux ne délivraient aucun courant durant 85% du temps. De même, un facteur de

charge de 25% pour les éoliennes terrestres, c'est comme si ces éoliennes étaient

arrêtées 75% du temps. On peut résumer ce problème par la question commune à

ces deux technologies: "que fait-on par les nuits sans vent?"

Pour cette raison, ces sources d'énergie sont dites fatales car

dépendant de facteurs indépendants de la volonté humaine.

En supposant solaire photovoltaïque

et éolien comme uniques sources d'énergie, un dispositif de secours doit

prendre la relève durant les absences de production sous la forme d'une source

indépendante des conditions météo: une telle source est dite pilotable;

il peut s'agir:

-

d'une

centrale hydroélectrique…à condition que la pluviométrie ait été suffisante

dans l'intervalle pour alimenter la retenue d'eau ou le débit fluvial: l'hydroélectricité

est un peu fatale elle aussi!

-

d'une

centrale électrique traditionnelle fonctionnant aux énergies fossiles (charbon,

pétrole, gaz)ce qui va à l'encontre de

l'objectif initial de "sortir des énergies fossiles"…

Et le retour d'expérience en

provenance d'Allemagne, illustré en figures 4 et 4bis, montre qu'un

investissement massif en énergies renouvelables électriques ne diminue pas la

nécessité d'investir simultanément dans de telles centrales traditionnelles.

Fig.4 Allemagne: l'investissement massif en énergies

renouvelables électriques…

Fig.4bis…n'a

pas diminué la dépendance en 'pilotables'

3. Alternative: le

stockage de l'énergie

Le principe:

Stocker une partie de

l'électricité produite quand il y a du vent et/ou du soleil, pour la restituer

dans l'éventualité contraire. De plus, il faut qu'à chaque instant la puissance

électrique produite – somme des puissances des générateurs mis en œuvre – soit

égale à la puissance consommée – somme des puissances des équipements

utilisateurs – au risque, sinon, d'un "décrochage" du réseau et d'un black

out généralisé à son ensemble.

Quantifier la puissance de

stockage destinée à pallier un déficit temporaire (intermittence) de production

relève d'une étude multi-paramètres

dépassant le cadre du présent article. On se contentera ici d'une approche heuristique

en remarquant que le stockage est destiné à s'affranchir de son alternative: la

mise en œuvre de centrales pilotables. Dès lors, l'expérience allemande suggère

que la puissance de secours soit du même ordre de grandeur que la puissance

nominale à secourir. En d'autres termes, il sera prudent d'accompagner

l'installation de 1 GW d'énergies renouvelables électriques avec 1 GW de

puissance de stockage.

Problème:

On ne sait pas stoker l'électricité

en quantités appréciables.

Ce stockage doit donc être précédé d'une transformation en une autre forme

d'énergie stockable, sachant que cette transformation ne se fera pas sans

perte, c'est à dire que le rendement de conversion sera un paramètre déterminant du choix de

l'énergie stockable retenue. Cette énergie pouvant être:

-

mécanique,

dans une Station de Transfert d'Energie par Pompage (STEP)

-

chimique,

dans une batterie

-

voire

un autre vecteur d'énergie, par exemple l'hydrogène…

On reviendra plus loin sur la

problématique spécifique à l'hydrogène.

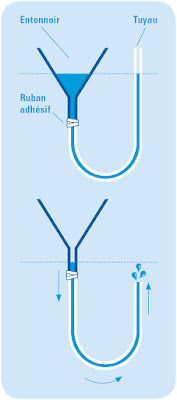

Pour la conversion en énergie

mécanique, la figure 5 explicite le fonctionnement d'une STEP, c'est à dire le

pompage d'une masse d'eau de l'aval vers l'amont (stockage) puis turbinage de

cette masse de l'amont vers l'aval (restitution), avec un rendement de 70 à 85%.

Ce procédé largement utilisé pour réguler la production heures-pleines /

heures-creuses des centrales électronucléaires présente l'inconvénient de

nécessiter des sites à dénivelé conséquent: la puissance totale actuelle des

STEP en France est ainsi de 7GW, la plus puissante (1,8 GW) étant située dans l'Isère

(fig5bis).

Des extensions sont en cours

ou en projet sur des sites hydroélectriques existants

tandis que des études sont menées visant le couplage des futurs champs éoliens

marins à des STEP côtiers. On peut toutefois s'interroger sur le devenir de ces

projets infiniment plus conséquents que la modeste retenue de Sivens qui a

suscité les oppositions que l'on connaît…

Fig5. Schéma d'une STEP

Fig5bis. STEP de Grand-Maison (Isère)

Stockage

sur batteries (énergie chimique):

La technologie actuelle la

plus efficace est celle basée sur la migration, entre les deux électrodes,

d'ions de lithiumau

sein d'un électrolyte complexe

et qui ne "pèse" que ~ 7kg par kWh stocké contre ~ 20kg pour la

traditionnelle batterie au plomb, tandis que le rendement peut atteindre 90%

dans des conditions opérationnelles optimales

contre 30 à 50% pour le plomb.

La figure 6 explicite le

processus de charge/décharge de la batterie lithium tandis que la figure 7

replace cette technologie en comparaison aux autres technologies de batterie,

tant en termes de poids au kWh qu'en capacité de stockage par unité de volume.

Fig6. Charge & décharge d'une batterie Li-ION

Fig7. Caractéristiques des différentes technologies de

batterie

Pour autant, la technologie

lithium est-elle de nature à résoudre le problème de secours aux énergies

renouvelables électriques fatales?

Considérons 1 GW installés d'énergies

renouvelables électriques que nous souhaitons secourir durant une heure

"de nuit sans vent": il aura fallu stocker au préalable 1 GWh soit

l'équivalent de13000 batteries de voiture Tesla Model S75 chargées à 100% de

leur capacité unitaire de 75kWh…

Cet exemple peut servir à illustrer

le concept de Vehicule to Grid (V2G) proposé pour l'utilisation des

batteries de voitures à l'arrêt

en temps que secours des énergies renouvelables électriques fatales. Avec

l'hypothèse d'un parc national de 16 millions de véhicules électriques à

l'horizon 2035, on disposerait ainsi d'un secours potentiel de 1,2 TWh sous

condition que l'ensemble du parc soit à l'arrêt avec la totalité des batteries

chargées à 100%. Bien entendu, la situation de tous les jours sera autre, avec

seulement une fraction du parc à l'arrêt et en capacité de restituer au réseau

une partie de sa charge…

Sur ces hypothèse, l'étude

conjointe RTE-AVEREmontre

que, sur la base de 3% de véhicules électriques raccordés en V2G, ce système pourrait

constituer un stockage de l'ordre de 35 GWh à condition de piloter la recharge

des véhicules au moyen d'incitations économiques.

Quelle

capacité industrielle pour ce faire?

Les hypothèses ci-dessus

reposent sur la croissance supposée du parc national de 2 millions de véhicules

électriques par an à 76 KWh moyens par batterie, soit une capacité de

production de batteries de ~ 150 GWh /an, ce qui suppose un développement

industriel conséquent alors que la capacité européenne en 2018 culminait à 7 GWh

/an.

Ce constat est à la base de

l' Important Project of Common Interest (IPCEI) sur les batteries, lancé

par l'UE à hauteur de 1,5 milliards d'euros.

Cet "Airbus de la batterie" se concrétise au niveau national par les

annonces récentes de création de 4 "gigafactories"

localisées dans les Hauts-de-France à

Dunkerque (2 usines), Douvrin et Douai dont les productions combinées

pourraient atteindre les 150 GWh/an à l’horizon 2030.

Ce développement industriel ne

pourra éluder le problème de disponibilité des matières premières, tout

particulièrement des métaux "rares" dont la filière lithium est

grosse consommatrice. Ainsi l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) estime,

au plan mondial, que d'ici 2040

l'hypothèse du transport "tout électrique"

conduirait à multiplier par 42 la demande en lithium, par 21 celle en cobalt,

par 19 celle en nickel ainsi que la demande en graphite par 25 et la demande en

terres rares par 7…

L'analyse géopolitique de ces

approvisionnements dépasse les limites du présent article et devrait être

effectuée dans le cadre du Thème N°2 (indépendance énergétique) telle que

décrite précédemment.

On se contentera de remarquer ici que, compte tenu de l'état actuel des

réserves prouvées de lithium, la constitution d'une "OPEP du lithium"

n'est pas à exclure, qui pourrait rebattre considérablement les cartes de la

viabilité du "tout électrique"

4. retour sur la

biomasse: quelles limites?

En 2021, la biomasse demeure

la première énergie renouvelable dans le mix primaire avec 170 TWh – ou 14,6

Mtep – d'énergie mobilisée, soit 5,9% du total d'énergies primaires.

Par rapport à notre analyse de 2019,

des précisions doivent être apportées sur les limites de cette source d'énergie

au regard de l'objectif d'abandon des 82 Mtep d'énergies fossiles à remplacer

comme vu plus haut. Ces limites porteront:

-

sur

la biomasse solide, presque totalement constituée de "bois-énergie"

-

sur

la biomasse liquide au travers des biocarburants

-

sur

la biomasse gazeuse au travers du biométhane

Possibilités

et limites du bois-énergie

Les données actualisées sur

la forêt française

font état de 17 Mha boisés (~31% du territoire national) en expansion au rythme

de 89 kha/an. La production annuelle moyenne sur la décennie écoulée ressort à

89 Mm3, limite supérieure de prélèvement si l'on veut se restreindre à la

partie renouvelable de forêt, gage de la neutralité carbone recherchée.

Le prélèvement annuel moyen,

loin de cette limite, ressort à ~50 Mm3, l'entrave, d'ordre économique, au

développement de cette filière étant du fait que 75% de la forêt est de statut

privé.

La figure suivante résume la

"problématique forêt" telle qu'elle se pose au niveau européen,

avec une conclusion d'ensemble répliquée en France, savoir que le bois-énergie

représente la moitié des prélèvements:

Fig8. Les flux forestiers en Europe en millions de m3

(données 2010)

On brule donc la moitié de ce

que l'on prélève, par opposition au bois d'œuvre et au bois industriel destinés

à des usages non énergétiques. Bien noter que, comme schématisé sur la figure

9, le bois-énergie est de relative faible valeur marchande.

Il représente cependant 96% de la biomasse solide

soit 10,8 Mtep en 2021, correspondant à ~43 Mm3 sur la base de l'équivalence

énergétique moyenne du bois.

Fig9. Schéma d'utilisation de l'arbre adulte

Ce dernier chiffre, rapproché

du 50% des prélèvements annuels de 50Mm3 indique que l'on brule beaucoup plus

que du bois renouvelable: il s'agit en particulier de bois "en fin de

vie" (vieux meubles, récupération de démolition…), mais aussi du bois-énergie

importé.

En tout état de cause le bois-énergie

renouvelable est limité par le montant de la disponibilité brute de 89 Mm3,

soit l'équivalent de 22,2 Mtep. Augmenter de façon significative le bois-énergie

ne peut donc se faire qu'en accroissant la surface plantée en forêts, ce qui

revient à faire un arbitrage sur l'occupation des sols.

Quelle

occupation des sols pour les forêts?

Par comparaison avec la

surface forestière, la Surface Agricole Utilisée (SAU) couvre 29 Mha ou 54% du

territoire: la France demeure un grand pays agricole…

Cette SAU se subdivise elle-même

en terres arables (~13,5 Mha), prairies temporaires (~4,9 Mha) et permanentes

(~7,7 Mha), cultures pérennes (~1Mha: vergers, vignes…) et autres SAU (~1,9Mha:

vergers familiaux, jardins…). Toutes ces terres ne sont pas égales en capacité

de séquestration du carbone comme l'illustre la figure suivante établie par le

GIEC

Fig10. Comparaison sols/végétation des séquestrations

moyennes de C

(en tonnes de C par ha)

L'impératif de

"neutralité carbone" préalable à l'utilisation énergétique de la

biomasse nous impose de ne convertir en forêts que les seules surfaces

affichant une moindre séquestration totale (sols +

végétation) que les 150 tonnes/ha réalisés par les "forêts

tempérées": on voit que, dans notre "climat tempéré" cela n'est

possible que pour les seules "terres de culture", encore faut-il en

retrancher les "cultures pérennes" et "autres SAU"

difficilement reconvertibles. La conversion ne peut donc concerner que les

seules terres arables,

soit une surface maximum de 13,5 Mha inférieure aux 17 Mha de la forêt

actuelle…on n'arriverait donc pas à doubler le volume de bois-énergie même en

supprimant toutes les cultures!

A défaut de conversion massive

des terres arables, on peut rendre ces dernières plus productives de bois au

moyen de l'agroforesterie: les expérimentations conduites par l'INRAE

permettent ainsi de conclure que la conversion de 10% des terres arables d'ici

à 2050 permettrait la production de 200 Mm3 étalée sur les 15 ans de croissance

moyenne des arbres, permettant de compenser, partiellement, l'importation de bois-énergie.

Les

biocarburants: manger ou conduire, il faut choisir

Même si, au plan européen, la

figure suivante montre qu'il existe une marge considérable de production des

cultures énergétiques, on

atteint rapidement au plan national la limite acceptable de transformation des

cultures en biocarburants.

Fig11. Surface potentielle de cultures énergétiques en

Europe

(carré rouge en bas à droite: surface actuelle en 2015)

Ainsi des biocarburants

"de 1ère génération" produits selon deux filières:

-

le

bioéthanol produit par fermentation des sucres et incorporé à l'essence en

proportions diverses (E5 E10 E85):

Fig12. Filière du bioéthanol de 1ère

génération

-

le

biogazole obtenu par estérification des huiles végétales et incorporé de même

aux gazoles commerciaux (B7 B10 B30) ou utilisé pur (B100) dans des moteurs adaptés

Fig13. Filière du biogazole de 1ère

génération

Ces biocarburants ont en

commun de mobiliser des ressources alimentaires.

Le nécessaire arbitrage alimentation/biocarburants a conduit l'UE à formaliser

la directive Indirect Land Use Change (ILUC) fixant, dans une enveloppe

de 10% d'énergies renouvelables dans les transports, à 7% max la couverture

énergétique au moyen des biocarburants de 1ère génération.

Cette directive encourage

ainsi le développement des biocarburants de seconde génération, pour lesquelles

les matières premières sont des cultures dédiées ou des résidus –

ligno-cellulosiques et non alimentaires –

de cultures (paille, menu-bois…).

Fig14. Filière ligno-cellusose de 2ème

génération

A l'échelle européenne, le

remplacement des énergies fossiles par l'ensemble des biocarburants est fixé par

la Directive RED II et son schéma en escalier

qui résume les objectifs à l'horizon 2030 :

-

14%

de l'énergie des transports assurés par des énergies renouvelables

-

dont

7% max en biocarburants de 1ère génération comme vu ci-dessus

-

et

3,5% minimum de biocarburants "avancés"

Fig 15. Schéma en escalier de la directive RED II

Noter que la France en 2021

se révèle exemplaire: sur les 501 TWh, ou 43,1 Mtep consommés dans les

transports:

-

7%

soit 3 Mtep sont d'ores et déjà couverts en biocarburants de 1ère

génaration

-

2% ou

0,9 Mtep sont couverts en énergies renouvelables électriques,

avec une marge de progression pour atteindre d'ici 2030, les 3,5% de la 3ème

marche du schéma RED II

-

mais

ce qui laisse encore 91% (39,2 Mtep) couverts en énergies fossiles…

Au passage, la France couvre

donc 9% des transports en énergies renouvelables – sur les 10% demandés par la

Directive ILUC – faisant mieux que l'Allemagne en la matière…

Le bio-méthane

ou comment digérer nos déchets

La décomposition des déchets

organiques – à l'abri de l'air – produit du méthane selon deux filières:

-

acidogénèse

avec génération intermédiaire d'acide carbonique

-

acétogénèse

avec génération intermédiaire d'acide acétique

avec dans les deux cas

libération conjointe de CO2…

Au plan pratique, ces

réactions sont réalisées au sein d'un "digesteur" (figure 16)

admettant en entrée les déchets organiques – produits par l'agriculture,

l'élevage, les industries agroalimentaires ainsi que les collectivités – pour

donner en sortie un biogaz pouvant être utilisé en production jointe

d'électricité et chaleur ("cogénération")

et une masse solide ("digestat") qui restitue l'azote de ces déchets,

neutre au regard des deux réactions chimiques ci-dessus. Ce digestat – presque

équivalent en masse de celle des déchets en entrée – étant utilisable sous

forme d'engrais en épandage ou de matière première pour transformation en compost.

Fig16. Schéma d'une unité de méthanisation

De cette façon, les quelques

360 Mt de déchets produits au plan national pourraient donner à l'horizon 2030

et selon deux scénarios:

-

"tendanciel",

en extrapolation de la dynamique actuelle: 1,5 Mtep en cogénération plus 1,1

Mtep de biométhane

-

"volontariste",

avec incitations financières: 2,6 plus 2,6 Mtep respectivement en cogénération

et en biométhane

En final, de 2,6 à 5,2 Mtep

pourraient ainsi contribuer aux énergies renouvelables via la

récupération/transformation des déchets organiques. Mais les limitations ici

seront sans doute d'ordre sociétal, le transport/stockage de millions de tonnes

de ces déchets n'étant pas sans poser des problèmes de nuisances…

Conclusions

sur la biomasse

Tout en rappelant que la

biomasse reste le premier poste quantitatif des énergies renouvelables, des

gains d'un ordre de grandeur seront difficiles à obtenir sur chacune de ses trois

composantes:

-

un

accroissement substantiel des quantités de bois-énergie supposerait, soit celui

des prélèvements – qui restera entravé par le statut privé des trois quarts des

surfaces boisées – soit celui des surfaces mises en forêts – au détriment de la

production agricole – lequel restera marginal y compris dans un contexte

volontariste de conversion à l'agroforesterie; en tout état de cause, la

contribution énergétique du bois-énergie restera bien en deçà des 22,2 Mtep, équivalent

énergétique de la disponibilité moyenne annuelle générée par les 17 Mha actuels

de forêts

-

même

en visant l'objectif de 14% d'énergies renouvelables dans les transports fixé

par la directive RED II pour l'horizon 2030, et en supposant le doublement à 7%

de la contribution des biocarburants de seconde – voire de troisième

génération – cet objectif ne permettra de contribuer que pour l'équivalent, en

données de 2021, de 6,1 Mtep au bilan énergétique global

-

le

développement du biogaz restera dans une fourchette n'excédant pas 5,2 Mtep

dans le meilleur des scénarios de l'étude Green Gaz Grid

La simple addition des 3

chiffres ci-dessus montre que la biomasse ne saurait à elle seule remplacer les

82 Mtep d'énergies fossiles consommées en 2021…

5. vers le tout

électrique?

Etat actuel

des lieux:

Une mise à jour de la

situation nationale telle que compilée sur le site https://app.electricitymaps.com –

et selon la méthode explicitée

en 2019 – est donnée sur les figures suivantes pour deux dates:

-

5

février 2020, soit tout juste avant le confinement COVID, et dernière année

pleine avant cette pandémie; à 19 heures, la France s'y révèle parmi les pays

les plus "verts" d'Europe, en émettant moins de 100 g de CO2 par kWh produit

Fig17. Productions électriques en Europe le

05/02/2020, 19H00

-

5

décembre 2022 à 17heures, où par contraste, la France y est bien moins verte

du fait de l'arrêt, pour causes diverses de 16 réacteurs électronucléaire sur

56, soit une puissance électronucléaire disponible inférieure à 40 GW pour une

puissance installée de 61GW

Fig18. Productions électriques en Europe le

05/12/2022, 17H00

De façon plus précise, le

document RTE sur le bilan électrique national en 2022

fait état d'une chute, par rapport à 2021, de 82 TWh de production électronucléaire,

que n'arrivent pas à compenser les différentes énergies renouvelables

électriques, que ce soit l'hydraulique (-12TWh: année "sèche"), l'éolien

(+1TWh: année peu venteuse) ou même le solaire (+4TWh) en dépit d'une année

particulièrement chaude…

Le solde négatif n'a été en

fait comblé que par un recours aux centrales thermiques à gaz (+11TWh) et à

l'import de 14 TWh d'électricité depuis des pays tiers

(figure 19)

Fig19. Le déficit de production d'électricité en 2022

L'année 2022 est ainsi

l'illustration du caractère aléatoire d'un recours aux énergies fatales pour

combler un éventuel déficit de production des énergies pilotables.

Prospective à

l'horizon 2050:

Le document "Futurs

énergétiques 2050" de RTE

s'appuie sur la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) de 2020

qui fixe comme objectifs simultanés pour 2050 une réduction de consommation

totale énergétique de 40% pour atteindre 930TWh, et un accroissement de la

production/consommation d'électricité de +1% l'an pour atteindre 510 TWh à

cette date (figure 20).

Fig20. La stratégie nationale bas carbone: objectifs

pour 2050

Le document RTE majore

sensiblement ces objectifs avec une "trajectoire de référence" visant

une consommation totale de ~ 1050 TWh, dont une fraction électrique de ~ 645

TWh, tout en maintenant l'objectif de neutralité carbone et la fin des énergies

fossiles pour cette date.

Le schéma de la figure

suivante résume cette prospective d'évolution des contributions des différentes

sources d'énergie:

Fig21. La trajectoire de référence RTE d'ici à 2050 avec:

-

charbon

& pétrole en noir

-

gaz

en gris foncé

-

biomasse

en gris clair

-

l'hydraulique

en bleu

-

l'électronucléaire

"historique"

en jaune en supposant le retrait progressif des centrales atteignant une limite

d'âge fixée à 60 ans.

La zone rose du graphique

constitue la fraction de production électrique pour laquelle les parts

respectives d'énergies renouvelables électriques et d'électronucléaire

constituent les hypothèses d'étude des différents scénarios envisagés par RTE

sur la composition du "mix électrique". A partir de la trajectoire de

référence vue plus haut, RTE identifie 6 scénarios multi-paramètres proposés à

la décision politique selon le schéma des "coûts complets annualisés à

l'horizon 2060" de la figure suivante avec:

Fig22. Couts complets annualisés d'ici 2060 pour 6

scénarios retenus

-

en

jaune: coûts de l'électronucléaire (historique & nouveau) y compris

"l'aval du cycle",

les provisions pour démantèlement,

-

en

vert: coûts des énergies renouvelables électriques, hors production de

"stockage/déstockage", hors coûts de raccordement au réseau,

-

en

orange: coûts des "flexibilités"

induits par l'usage des énergies renouvelables électriques, y compris la

production renouvelable d'hydrogène,

-

en

bleu foncé: coûts du réseau de transport haute tension, y compris ouvrages de

raccordement et interconnexions,

-

en

bleu clair: coûts du réseau de distribution moyenne tension, y compris ouvrages

de raccordement,

-

en

gris: les recettes d'export escomptées

Analyse coûts/bénéfices

des 6 scénarios:

La figure 22 parle

d'elle-même: pour un objectif de production électrique identique ce sont les

scénarios N2 et N03 qui présentent les deux moindres coûts.

Ces deux scénarios présentent la caractéristique commune de maintenir un fort pourcentage

d'électronucléaire dans le mix électrique final, de 37% pour N2 et 50% pour

N03.

Dans le même temps, ces

scénarios prévoient un développement raisonnablement possible du solaire photovoltaïque

dont la puissance installée serait multipliée par 5 à 6 d'ici 2050, et celle de

l'éolien terrestre de 2 à 2,5. Plus incertain serait le développement de

l'éolien off shore avec une hypothèse visant à construire un nombre conséquent de

"fermes du type St Nazaire": de 44 pour N03 à 72 pour N2…

Par opposition à ces derniers

chiffres, les 4 autres scénarios verraient la construction de 90 à 124 fermes

off shore, l'installation de 25 à 35 mille éoliennes terrestres et la

mobilisation de 130 à 250 milliers d'ha de surfaces agricoles pour leur

transformation en "fermes solaires"…

6. et l'hydrogène

dans tout ça?

Annoncé à grand renfort

médiatique le Plan Hydrogène

français, finalisé à hauteur de 7,5 milliards d'euros présente

ce vecteur d'énergie comme le support incontournable de "l'énergie verte"

de demain.

Qu'en est-il exactement?

On a vu que l'hydrogène sous

forme gazeuse étant absent de la

biosphère, il faut commencer par

le produire à partir de composés chimiques de l'hydrogène, heureusement

abondants sous forme d'énergies primaires que sont:

-

les

hydrocarbonates donc la biomasse ou les énergies fossiles,

-

l'eau,

recouvrant sous forme d'océans 71% de la surface du Globe

Constat:

95% de l'hydrogène produit

industriellement l'est actuellement par vaporeformage du méthane qui

produit 9 tonnes de CO2 pour 1 tonne d'hydrogène, selon l'équation globale:

méthane + eau + chaleur → CO2 + H2

Si l'on veut être sérieux

avec l'objectif de sortie des énergies fossiles, il convient de sortir

également de ce procédé, au profit de la seule alternative actuellement

possible, savoir l'électrolyse de

l'eau.

Electrolyse de

l'eau: les faits & les mythes:

"Craquer" la

molécule d'eau (H2O), particulièrement stable, pour en séparer l'hydrogène de

l'oxygène requiert une quantité appréciable d'énergie: 241 kiloJoules pour

obtenir 2 grammes

d'hydrogène, soit ~33,5 kWh par

kg d'hydrogène libéré,

que l'on résumera, de façon aisément mémorisable:

5 kWh donnent par électrolyse ~ 1000 litres d'hydrogène

en prenant en compte le

rendement actuel d'un électrolyseur: ~60%.

Cependant, on n'imagine pas

le stockage et le transport de ce m3 de gaz, plus léger que l'air, dans un

ballon flottant au bout d'une corde! Pour le stocker et le transporter

commodément il faudra:

-

soit

le comprimer: la norme industrielle actuelle est de 700 bars,

réduisant ce m3 à 22

litres, qu'il convient de renfermer dans un réservoir

suffisamment solide pour résister à cette pression…au

passage, cette compression sera effectuée moyennant 15% d'énergie

supplémentaire

-

soit

le liquéfier: à – 253°C,

ce m3 n'occupera plus que 1,3

litres...avec un nouveau coût d'énergie supplémentaire de 35%

En final, des 5 kWh initiaux

dépensés dans ce processus, on ne récupérera que l'équivalent de 2,55 kWh après

compression ou 1,95 kWh après liquéfaction.

Un usage de l'hydrogène

obtenu par électrolyse de l'eau suppose la disponibilité d'une quantité d'énergie électrique de 2

à 2,5 fois l'énergie finale escomptée.

De la couleur

d'un gaz incolore

Les media, encore eux, se

délectent de l'expression "hydrogène vert" c'est-à-dire dont l'usage

ne produirait aucun GES.

On a déjà vu que ce ne

pourrait être de l'hydrogène obtenu par vaporeformage.

Quant à l'hydrogène issu de l'électrolyse, cette appellation ne saurait être

valide qu'en supposant "verte" l'électricité utilisée.

Le schéma du GIEC, rappelé en

figure suivante et déjà explicité en son temps,

montre qu'aucune source d'énergie primaire transformée en électricité n'est

totalement "verte", si l'on intègre les émissions de GES produites

par la construction/démantèlement des installations de production

correspondantes.

Fig23. Emissions de GES par les énergies primaires

(en grammes de C02 par kWh produit)

Si l'on définit à présent

comme "verte" une source d'énergie ne produisant pas de GES en

exploitation, seules l'électronucléaire et les énergies renouvelables

électriques se qualifient…avant le raccordement des installations

correspondantes au réseau électrique national, car alors il est physiquement

impossible de distinguer la "couleur" des électrons utilisés en

final!

Stockage

de l'hydrogène en tant qu'énergie de secours

Comme vu plus haut, l'hydrogène

peut, de façon conceptuelle, remplacer STEP ou batteries comme solution de

stockage des crêtes de production d'énergies renouvelables électriques pour

assurer le secours de ces dernières durant leurs périodes d'interruption.

Dimensionner la puissance d'électrolyseurs nécessaire suppose une étude prenant

comme hypothèse le seuil à partir duquel cette "production de crête"

doit être délestée du réseau électrique pour alimenter ces électrolyseurs.

Semblable étude, portant sur

le seul cas de l'éolien

montre qu'avec un seuil fixé au quart de la puissance éolienne installée, les

électrolyseurs ne recevraient, sur une période étudiée de 7 mois

que 11% de l'énergie produite; et tenant compte du rendement de la chaine globale:

Electricité produite → stockée → restituée

on ne récupérerait que 3,8%

de cette énergie, un rendement global beaucoup moins élevé que celui vu avec

les batteries au lithium.

Autres

problématiques soulevées par l'usage de l'hydrogène

D'autres problématiques

méritent d'être discutées qui dépassent le cadre de cet article. Citons

notamment:

-

la

stratégie de l'Allemagne et de son "plan hydrogène" à 9 milliards

d'euros, pour sortir enfin des énergies fossiles, en particulier du gaz russe

sous embargo depuis l'invasion de l'Ukraine,

-

le

rôle de lobby exercé par les 27 groupes industriels membres de l'Association française

pour l'hydrogène et les piles à combustible (AFHYPAC),

dans la décision du plan français et les modalités de sa mise en œuvre,

-

l'IPCEI

Hydrogène décidé par l'UE à

l'initiative conjointe de France et Allemagne, son domaine d'application, son

recouvrement potentiel avec l'IPCEI Batteries vu plus haut

-

l'usage

de l'hydrogène dans les "piles à combustible",

et les problèmes de technologie, de matières premières qu'elles posent

-

son

usage dans les transports qu'ils soient légers (voiture individuelle) ou lourds

(camions, ferroviaire)

et les problèmes de réapprovisionnement en cours de route

-

surtout,

les promesses ouvertes par la découverte récente d'hydrogène natif dans

certains bassins miniers seraient de nature à rebattre entièrement les cartes

de cet élément qui passerait alors du statut de vecteur d'énergie à celui

d'énergie primaire

Compte tenu de leur

importance, ces différentes problématiques feront l'objet d'un autre article

sur l'Economie de l'hydrogène. En tout état de cause, et compte tenu du

faible rendement global actuel de la chaine électricité → hydrogène →

électricité, un usage massif de ce vecteur d'énergie dans la transition

énergétique – dont l'objectif reste, rappelons le, la suppression des énergies

fossiles – ne peut s'envisager sans un recours non moins massif à la production

d'énergie électrique décarbonée.

Et en

guise de conclusions

De ce qui précède, une

nécessaire stratégie se dégage pour assurer la neutralité carbone – et donc

l'arrêt, ou le ralentissement de la dégradation climatique – à l'horizon 2050:

-

mettre

en œuvre la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), avec d'importantes

conséquences en termes de nouveaux usages de l'énergie,

-

réussir

la conversion de la production électrique afin d'assurer les besoins exprimés

par ces usages

Comment assumer

la SNBC

Le choix implicite fait de

l'abandon pur et simple des énergies fossiles à l'horizon 2050, conduit à un

impératif d'économie d'énergie – de l'ordre de 950 TWh (ou 82 Mtep) en données

2021 – supposant une transformation profonde des usages de cette énergie. La

part d'économie à effectuer dans chaque secteur d'usage se déclinant de la

façon suivante:

-

dans

les transports: tenant compte des 9% d'énergies renouvelables déjà utilisés

pour ce secteur, les 91% restants, consommés en énergies fossiles, devront être

économisés, soit ~ 456 TWh ou 39,2 Mtep

-

dans

le résidentiel, il faudra économiser, surtout sous forme de moindre chauffage ~ 197 Twh ou 16,9 Mtep

-

l'industrie

pour sa part devra économiser dans ses différents procédés de production ~ 156

TWh ou 13,4 Mtep

-

dans

le tertiaire, ~ 104 TWh ou 8,9 Mtep devront être économisés essentiellement sur

les postes chauffage/climatisation

-

l'agriculture

et la pêche enfin, devront économiser ~ 37 TWh ou 3,2Mtep, essentiellement sur leur

motorisation

Ces économies ne pourront

se faire sans de profondes transformations sociétales.

Ainsi des transports, qui

pour le moment font la part belle à la route, avec 77% du trafic total contre

10% pour le rail.

Tenant compte du fait que le rail coûte 11 fois moins de grammes équivalents

pétrole (gep) par voyageur.km que la route,

un développement conséquent du trafic ferroviaire devra être assuré si l'on

veut atteindre ces objectifs d'économie.

A terme, il faudra peut être

envisager de limiter la voiture individuelle a du "cabotage routier",

restreint à quelques dizaines de km autour du lieu de résidence, le rail se

substituant à la route au-delà.

Ceci ne pourra être accepté que si les compagnies de transport ferroviaire

densifient leur offre de trafic d'une part, imaginent et proposent de nouveaux

services d'autre part (bagages lourds accompagnés, synergie de mobilités…).

Pour le résidentiel, il

faudra achever la réhabilitation du bâti afin que le bilan thermique de chaque

habitation atteigne, autant que faire se peut, la "classe A" du

Diagnostic de Performance Energétique, voire atteindre les normes de "bâti

à énergie positive" pour les nouvelles constructions.

Un effort semblable devra

être fait dans les établissements du secteur tertiaire, avec une attention

particulière au bilan énergétique des équipements de l'économie numérique.

Dans les industries grosses

consommatrices d'énergie (métallurgie, pétrochimie…) l'innovation devra porter

en priorité sur la définition et la mise en œuvre de nouveaux procédés

d'extraction, de production et transformation des matériaux.

Enfin, on a vu que toute

révision des termes de l'occupation des sols entrainée par la nécessaire

transition énergétique ne pourra se faire sans une implication active du monde

agricole. La valeur du foncier agricole, en particulier ne saurait être la variable d'ajustement pour l'implantation

massive d'éoliennes ou de fermes photovoltaïque.

Conversion de

la production électrique

Si l'on se tient à la

"trajectoire de référence" de l'étude RTE

pour l'évolution de la consommation électrique – 645 TWh en 2050 – il convient de

privilégier l'un des scénarios qui maintiennent un socle d'électronucléaire

conséquent, comme seule garantie:

-

de

moindres risques techniques et sociétaux, vis-à-vis de ceux basés sur un choix

100% énergies renouvelables électriques,

-

d'une

efficacité maximisée en termes de flexibilités,

d'émissions de GES, de demandes en matériaux rares ou chers,

-

de

moindres coûts totaux de développement à l'horizon 2060 retenu comme date de

fin de l'électronucléaire "historique"

Parmi ces scénarios, le choix

devrait se porter soit sur le scénario N03 (mix 50/50 entre électronucléaire et

énergies renouvelables électriques) soit sur le scénario N2 (mix 37/63) tels

que décrits dans l'étude RTE, avec une marge de possibles ajustements pour

tenir compte des difficultés/opportunités rencontrées d'ici 2050.

Dans ces conditions, il

devient urgent d'entreprendre les investissements nécessaires au développement

d'une industrie nationale de l'éolien et du photovoltaïque, les

subventions concentrées sur ces deux secteurs devant être redirigées sur l'offre

et non sur la demande comme effectué jusqu'à présent,

lesquelles ont surtout conduit à creuser le déficit commercial avec les pays

leaders sur ces technologies.

Egalement urgents seront les

investissements destinés à l'ensemble de la filière électronucléaire:

-

pour

passer du prototype EPR actuel à des unités industrielles enfin fiabiliséesen

vue de l'installation des 14 unités prévues dans chaque scénario

-

pour

développer la filière industrielle des quelques small modular reactors

(SMR) proposés en complément de ces EPR de seconde génération

Et pour garantir le futur de

l'électronucléaire au-delà de 2060, ces investissements ne sauraient laisser de

coté la R&D de 4ème génération, gage tout à la fois:

-

d'une

solution pérenne au problème des déchets d'électronucléaire

-

d'une

évolution vers une électronucléaire "quasi" renouvelable par la

réutilisation des stocks importants d'uranium "appauvri" accumulés au

cours du dernier demi-siècle

En final, et en attendant

cette "fermeture du cycle du carburant" de l'électronucléaire, il

convient de rappeler que le projet CIGEO

d'enfouissement profond des déchets – avec son moratoire garantissant pour 100

ans la réversibilité de cet enfouissement – constitue la seule solution

actuelle raisonnable au problème des déchets à fortes activité et période

radioactives.

Et tout le reste n'est que

littérature…

Notes et références